自古爱八卦。不管是男人还是女人,或多或少,都暗藏一颗熊熊燃烧的八卦心。而媒体尤为厉害,翻手为云覆手为雨。既可以把你塑造成天仙女神,如在云端,又可以把你丑化成“绿茶婊”,如坠深渊。

其实,子非鱼,焉知鱼之乐?世上之事,最复杂莫于感情,最难猜莫于人心。如民国才女林徽因,她与几个男人间的情感纠葛,我想即便是她本人也难以说清道明,更别说是旁人揣测猜疑了。 有些事,不可说,也无法说。有些情,是剪不断,理还乱。 一个女人,风华绝代已经是魅力四射,如果再恰逢花样年华、才华横溢、绝顶聪明的话,无疑是风靡一时。

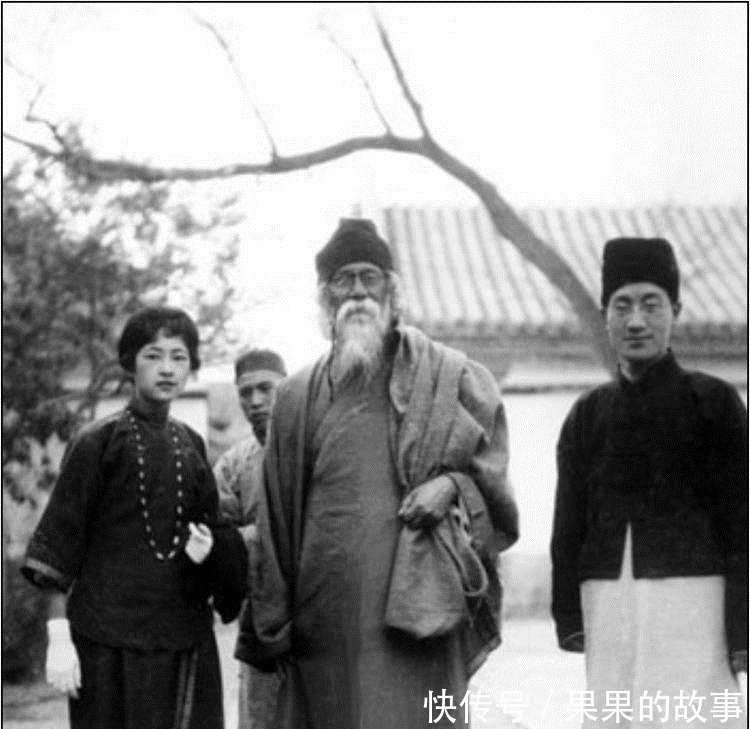

对于林徽因的光芒万丈,她的高傲聪慧,她的率真口快,她的敏锐好强。鲁迅骂过,冰心写过,钱钟书也曾在文里含沙射影过。 "女人们对她也是两边倒的态度。欣赏的奉为指路明灯,恨不能按模子复刻一份爱情事业双丰收的灿烂。不入眼的鄙夷她虚伪作秀,花蝴蝶般穿梭在男人堆里,靠绯闻、花边和半吊子的才情博得美女兼才女的虚名。 而男人们,却把她当做解语花,争先恐后挤进她的“太太客厅”,他们都是那个年代最出色的男子,胡适、徐志摩、沈从文、萧乾、金岳霖、李健吾、朱光潜等。" 她出生书香门第,官宦世家。祖父林孝恂,进士出身。父亲林长民,毕业于日本早稻田大学,擅诗文,工书法。而叔叔林觉民,中国同盟会成员,曾参加过广州起义,史称“黄花岗七十二烈士”之一。

从小聪慧灵秀,天生丽质,深得祖父、父亲宠爱。6岁时,她就成了通信员,为祖父代笔给时常在外的父亲写家信。 12岁时,随父迁往北京。开始接触西方文化,并学习英语。而父亲林长民非常钟爱这个大女儿,一直视她为掌上明珠。然而,随着年事增长,大家庭的复杂,与母亲之间的矛盾,使她变得有些敏感、早熟。 她爱她的父亲,却怨他对母亲的冷漠无情;她也爱自己的母亲,但又恨她只知一味在抱怨嗟叹中抹泪数落。这种痛苦的压抑,给林徽因烙下了难以抹去的心理阴影。以致后来影响到她对婚姻、人生的看法和选择。 世事尽有定数?世事尽是偶然?16岁时,她随父亲,开始了为时一年半的欧洲游历。也正是这次远行,她的人生之路彻底改变。

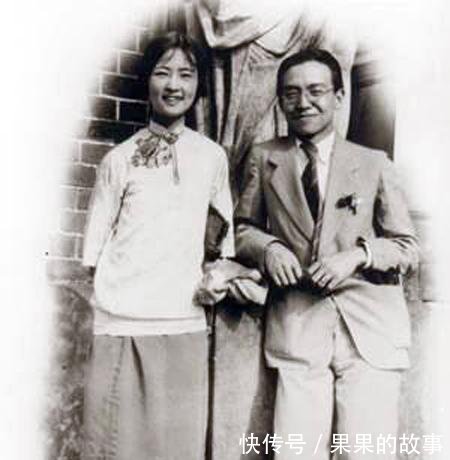

此时的林徽因,恍若海绵遇水般,不断地汲取新奇的信息,吸收着外界的知识。她还跟着父亲,出入社交圈,并结识了一大批当时的中外精英和将来的精英人物。 也就在这年,她邂逅了周游求学的徐志摩,她老爸的忘年交,她心头那颗永远的朱砂痣。 林徽因在第一次见到徐志摩时写到:"人生中有许多事情让人不可思议。每个人的生命中都会遭遇许多人,有的人几十年朝夕相对,却形同陌路、相知甚少;有的人不经意间相遇相识,却犹如前世今生,萌生出终生不渝的情谊。" 金风玉露一相逢,便胜却人间无数。对于有缘的人,即便相隔千里,终会相聚一起,对于无缘的人,纵然近在咫尺,也恍若陌路。 她是青春美少女,他是多情公子哥,他们的相识、相知、相恋,既是偶然,也是必然。那年他24,那年她16。那年他意气风发,多情浪漫。那年她青春年少,情窦初开。才子佳人,一见倾心。

只是,君生她未生,君娶她来迟。认识他时,他已为人夫,为人父。 面对这份迟来的爱,面对这段危险的尘缘。她一边陷入相见恨晚不可自拔的感情漩涡,一边在脑海里做着理智与情感的激烈斗争。 她想起了父亲对母亲的绝情冷漠,她想到了母亲的悲观绝望。她还想起了自己身处其中的痛苦恐惧、寂寞彷徨。仿佛在某一瞬间,一切有了答案。既然停留是刹那,注定是段遗憾忧伤,不如转身即天涯,相忘于江湖吧。 有时幸福是一件很奢侈的事,在注定的因缘际会里,除了默默的挥手告别,目送一点一点的渐行渐远,真的别无他法。人世太多不如意,由不得你我放纵快乐。 正如她所言,"流年似水,太过匆匆,一些故事来不及真正开始,就被写成了昨天;一些人还没有好好相爱,就成了过客。" 不越界、知进退;发乎情、止于礼。当时过境迁,回顾这段恋情。

他对她,其实也并非真正的爱。他爱的只是想象中的她,诗人的浪漫臆想出来的完美无缺的她。而她对她,是欣赏,是憧憬,更是崇拜。她爱他那孩子般的纯净天真,爱他对艺术和理想的狂热激情。 她说:"女人越理性,活得越高级。你可以保持九十九的热度, 但要想活得美, 请把最后一度感性换成理性。" 人生路上,首须看远。知道取舍,拒绝诱惑。有洞世之慧眼,有识人之秀心。看一本书,要观其思想的深度,而看一个人,要看他内心的温度。

|